Raspberry Piで気象観測その6 運用編

運用編はどのように進めればよいか迷いました。ここまで説明していてなんですが、ちょっと難しいのです。

運用編はどのように進めればよいか迷いました。ここまで説明していてなんですが、ちょっと難しいのです。

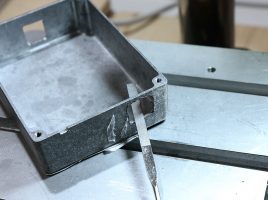

ケースは完成したものの、ちょっと穴を開けすぎてしまいました。そこで穴を埋めることにしました。

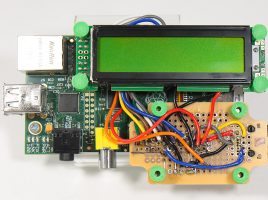

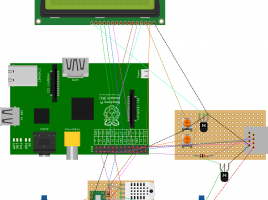

Raspberry Pi側とプローブ側のはんだ付けを行いました。

ケースを作成するのは結構大変です。

Raspberry Piで気象観測装置を作り、1年間運用できました。

今回のお話は、私がRaspberry Pi(ラズベリーパイ)で気象観測したいと思ったきっかけです。今回は旅行の話ですが。ようやく「タビログ」になりました。(笑)

C++を使って可読性にこだわったプログラムを作っているうちに、SC1602の不具合まで見つけてしまいました。

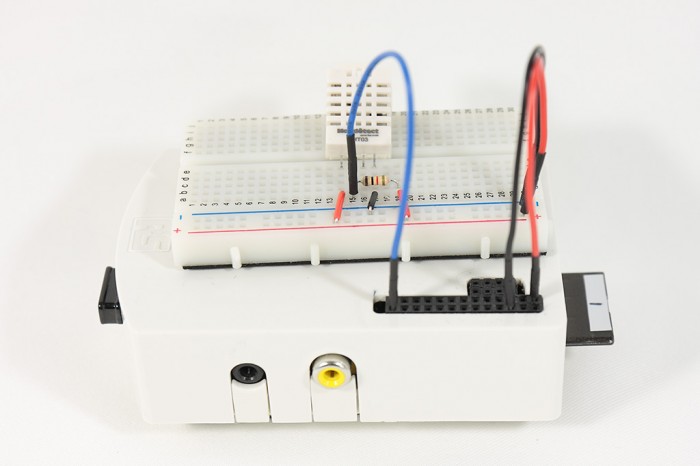

RHT03はMaxDetect社が製造している湿度計です。これをRaspberry Piで制御する方法を紹介します。ド素人だけに大変苦労しました。

秋月電子の店頭で売られていた「トライアック万能調光器キット」を作成してみました。基板にはんだ付けするだけでなく、基板に新たな穴を開けたり、タカチの金属ケースを加工したりと、ド素人なので大変苦労しました。

Raspberry Piのケースに穴をあけ、GPIOピンを外に出してみました。ケース加工にはどちらかというと、木工・金属DIYの知識が必要です。